Editorial

Unser BLOG hört auf den Namen UKROP. Er bleibt thematisch immer im Osten und Nordosten. Seine Erscheinungsform oszilliert aber zwischen Reportage, Notiz, Kritischer Beobachtung und Weiterbildung Ost. Gegenwärtig ist die Ukraine sehr präsent, aber auch unsere näheren Nachbarn werden betrachtet, durchleuchtet, zerlegt und mit Ironie bestreut an unsere Leser weitergereicht.

UKROP? Ukrainisch und Russisch: укроп. Ab 2014 von russischen Chauvinisten verwendet als abwertende Bezeichnung für die Ukrainer. Die Ukrainer übernahmen die Bezeichnung “Ukrop” selbstironisch für sich selbst und beraubten somit die Russen einer linguistischen Waffe. Der UKROP-BLOG scannt mit Leidenschaft das „nahe Ausland“ im NE und E von Österreich. Berichten, hinterfragen, preisen und dekonstruieren. Vibrierende Atmosphären. Betörende Gegenwart, bizarre Vergangenheit und angedachte Zukunft kommen hier zu Wort.

Hinweis für Slawisten & Puristen: die Transkription slawischer Namen und Ortsnamen erfolgt b.a.w. noch gemischt, also manchmal aus dem Angelsächsischen, manchmal aus dem Deutschen: Kyiv vs. Kyjiw, Vyshyvanka vs. Wischiwanka, Uzhhorod vs. Uschhorod.

Ukrop da Blog

Nachrichten, Notizen & Allerlei von DRÜBEN

Ostreisen im Winter?

Eine eiskalte Trilogie. Teil EINS.

SILLAMÄE (ESTLAND), 2023

Sprechen Sie vielleicht Etsnisch?

Mensch, Fisch, Meeresbrandung. Alle sind sie eingefroren, festgefroren, ver- und zuge-eist. Mit Stiel und ohne (OK, meist ohne). Winzige Aufkleber an Straßenlaternenmasten haben auf ihre Neonwirkung vergessen.

Was tut man im Februar als Wildfremder in Sillamäe? Seiner Extremcamper-Kleidung zollt man Respekt und Dank. Seine Finger belässt man in den Wattehandschuhen. So wie man die Fellhaube inklusive herabhängender Fellohren keinesfalls zum Gruße abnimmt.

Man wollte das Meer sehen, die Brandung, die unterkühlte Gischt, vielleicht sogar eine Ahnung der finnischen Meerbusenküste erhaschen. Denkste! Brandung: abgesagt, weil vollkommen festgefroren, mitten in der Bewegung erstarrt, als hätte ein baltischer Gott mit seinem runenbestückten Zauberstabe alles innert einer Zehntelsekunde auf NULL gesetzt. Gischt? Niente. Finnische Küste: nicht die Bohne.

Man fühlt sich wie in einem Movie-Still. Als ginge man ins Kino, um einen Film anzusehen - und bekäme stattdessen nur ein Standbild präsentiert.

Enttäuschend? Nein. Die mehrlagige Thermohose tut ihre Pflicht, sie rettet das erstaunlicherweise noch immer pulsierende Innenleben des forschen Scouts aus dem alpinen, unwissenden Süden. Sillamäe, kein Platz für Warmduscher, Sandalenträger, Memmen mit Palmenfaser-Schmeichel-Attitüde. Ihr müsst draußen bleiben, eigentlich: drinnen!

Und ich - catche jetzt den schüchtern daher rollenden, blauen Dieselbus mit dem leichenblassen Chauffeur zurück nach Narva. Abendmahl? Russen im Glase.

KYJIW (Ukraine), 2021

Kyjiw Hauptbahnhof

Shopping auf dem Kyjiwer Prachtboulevard Khreshtshatyk ist sogar für Männer der mittleren Generation eine überaus attraktive Belustigung: darfs vielleicht eine Edel-Vyshyvanka (ukr. Trachtenhemd) sein, ein erschwingliches und wirklich oroginelles T-Shirt mit dem Logo der Kyjiwer Metro, der Avia-Profis Antonov, der Ketchup-Salonmarke Chumak? Ein strahlend weißer Hoodie? Ein pechschwarzer mit Ethno-Ornament am Ärmel? Letztere drei Utensilien natürlich bei Vsi Svoji (alles deins) eingekauft, in einem dieser Stalin-Zuckerbäckerstil-Gebäuden, bei denen an Kolonaden und Stuckatur nicht gespart wurde.

Kaum lässt man hinter die lautlose Schwingtür des Konsumtempels hinter sich, so ist mit der nächsten, unerwarteten Attraktion konfrontiert, samt charmantem Lehnworte: GLINTWEIN wird aus dampfenden Kesseln auf der Straße angeboten. Das betörende Aroma von Beeren, ein bisschen Wein und vor allem die Wärme ziehen einen zur dick eingemümmelten Verkäuferin, die den ganzen Tag dem Winter trotzt - und dennoch für jeden Kunden ein allerliebstes Lächeln hat. Glintwein also: die dunkle Version oder lieber die helle?

So steht also der westliche Proband selig grinsend am Khreshtshatyk, hat seine Shopping-Beute abgestellt und nippt am brennheißen Trank, der einem übermütigen Glühwurme gleich die Innereien heftig und schnell erwärmt. Ein biologischer Stimmungsaufheller dürfte auch zu den Ingredenzien gehören, denn schon schlägt die Seele des Ausländers einen juchzenden Doppelachsel. Und er beobachtet sich selbst dabei, wie er einen zweiten Glintwein, diesmal den hellen, bei der lächelnden Dame ordert. Diesmal schenkt sie ihm besonders großzügig ein und begleitet ihr heiliges Ritual mit den geflüsterten Worten Na Sdarovje (möge es Ihnen wohl bekommen).

Aber sicher wird es das murmelt der dick bemäntelte und mittlerweile leicht beschwipste Konsument. Er nippt, verbrennt sich schon wieder die Unterlippe - kichert und lässt den Khreshtshatyk mit seinem großspurig-sechsspurigen Gebrause genüsslich auf sich wirken: Aaaah - Kyjiw!! Aaaah - Großstadtwimter! Aaaach - Glintwein!!!

Die Fahrt ins Dnipro-linke Hotel mit der roten Metro-Linie Numero 1 fühlt sich an wie eine Wildwasser-Paddelfahrt ohne Wasser. Zu schnell, zu wild, zu laut. Die Chello-förmige Rezeptionistin mit knallroter Hochsteckfrisur und beigem Schiffchen am Haupte beurteilt den Gast milde und reicht ihm den Schlüssel mit schwarzer Riesenquaste und der aufgemalten Zahl 337 mit femininer Grandezza.

Die Träume des Kyjiw-Stalkers in dieser Post-Glintwein-Nacht ranken sich um Trauben, einen allzu violetten Ballsaal mit giftgrünen Lüstern und ein Kino, dessen Besucher ausschließlich Pferde sind. Pferde? Pferde.

BRATISLAVA-PETRŽALKA (SK), 2026

Platten und Bier in Bratislava-Süd

Bratislava südlich der Donau, das ist Petržalka, das sind: zwölfgeschossige Plattenhäuser, in den 2000ern noch ausnahmslos grau, gefühlt alle 30 Minuten warf sich ein resignierter Bürger vom Dach in die Tiefe. Ja, übertrieben, aber damals war Bratislava und besonders Petržalka so morbid bis dark-deep-dub trist, dass sogar hartgesottene Ostscouts nach höchstens einem Vierteltage das Weite suchen MUSSTEN, um sich nicht vom kommunistischen Cäsium der 1980er Jahre im Nachhinein verseuchen zu lassen - und dann so zu enden die alle 30 Minuten-Todespiloten.

Und heute? Ist Petržalka immerhin bunt bemalt, behübscht und mit nagelneuen Tramways und state-of-the-art Bussen bestückt. Das macht im Sommer durchaus was her. Im Winter ist es immer noch hardcore für zart besaitete westliche Spaziergänger. Am besten: die points of interest schnurstracks ansteuern, dort seinem Plaisir (etwa: Pyjama der autochthonen Marke Slovenka kaufen) oder seiner Pflicht (whatever) nachgehen, vielleicht noch ein Sitz-Kofola, ein Meditations-Pivko oder eine Ausspeisung um wenig Geld konsumieren (etwas im Jedalen Námestie Hraničiarov). Und dann ab zum Bahnhof.

Balten mag man eben.

Lettlands San Francisco? LIEPAJA

Liepaja Beach

Statt dem Gebimmel der Mittagsglocken (wir sind nach ja nicht am Wörther See) schrauben sich NATO-Chinook-Hubschrauber mit dumpfem Getrommel über den heute blitzblauen Himmel. Zu ebener Erde fläzt vor allem lettisches, seltener litauisches, fast nie estnisches Publikum im Sand, lümmelt entspannt an hölzernen Bars, delektiert sich Mitava- oder Tramvajs-Bier, Kwass, Aperol-Spritz. Der Blick durchs Fernglas zeigt weit draußen eine Handvoll Schiffe, riesige Cargo-Kähne, argusbeäugt von der lettischen Küstenwache. Der Soundtrack oszilliert zwischen Meeresbrandung/Möwengekreisch/Flaggenflackern und – in den Bars – westliche Allerwelts-Potpourris und ein bisschen Latvia-Pop.

Das Volk begegnet sich mit sachtem Abstand, eine leichte Aufgabe hier, wo sich sechs Strandbars und ein Eisverkäufer auf Rädern, eine topgestylte blonde Sonnenliegenvermieterin und drei Lifeguards auf ihren weißen Türmchen eine Strecke von zwanzig Kilometern Strand teilen. Soziophobe können sich hier so richtig wohlfühlen. Klaustrophobie jedweder Art kann nicht aufkommen, das ist völlig ausgeschlossen. Liepaja (zwischenzeitlich auch mal Liebau genannt) ist ein sehr langer Wurm, der sich in nordsüdlicher Richtung das Meer entlang schlängelt. Eine Art entkerntes und mehrfach geschältes und erheblich geshrinktes San Francisco: mit cable-car, aber ohne Hügel.

Liepaja genießt seit nunmehr 34 Jahren seinen Status der ultimativen Freiheit. Bis 1990 war es eine der bombenfest geschlossenen, abgeriegelten Städte der Sowjetunion: Mit Marinestützpunkt, Schiffe, U-Boote, Seeminen, mit 20 000 SU-Soldaten. KAROSTA, so nennt sich der Stadtteil Liepajas, in dem stark patinöse ehemalige Militärgebäude (aus sowjetischer und sogar zaristischer Zeit) vor sich hin patinieren, bisweilen enorm kariös verstrahlen sie inmitten unendlicher Alleen einen befremdlichen Charme. Damals meinte man, den Klassenfeind, vor allem zu Wasser und zur Luft beobachten, einschüchtern und jedes Jahr in Riesenmanövern einen angeblich permanent drohenden Angriff der NATO abwehren zu müssen. Gischt von gestern!

Auch wenn heutzutage in Liepaja viele privat Russisch sprechen oder zumindest verstehen, auch wenn ziemlich alle Einheimischen 50+ auf Russisch angesprochen werden können: Lettland, so wie seine Gesinnungsgeschwister Estland im Norden und Litauen im Süden, fühlte sich nie dem moskowitischen Imperium Marke CCCP zugehörig. Und man gab sich mit der und nach der Wende ab 1990 alle Mühe, sich von der sowjetisch-russischen „Kultur“ abzugrenzen. „Wir sind keine Kehrschaufeln“ skandierten sie und schwenkten ihre Hüte in Richtung ihrer westlichen Nachbarn, damals.

Jawohl, strikte Abgrenzung. Zum Beispiel, indem man sich in puncto Hygiene und öffentliche Sauberkeit hier sehr päpstlich gibt. Die Umkleiden und Toiletten am Strand sind geradezu sophisticated in ihrem Komfort und in ihrem Style, vor allem aber in ihrer geräumigen und sauberen Menschenwürdigkeit. Man hat die Schönheit nach 1990 in aller Eile wieder eingeführt und zelebriert sie wo es nur geht.

In der Nachbarstadt Ventsoils ist der Bulle los

Im Straßenverkehr lebt man die Antithese zu imperialer Rüpelhaftigkeit. Darwinistisches Faustrecht im Straßenverkehr ist verpönt. Man kann IMMER darauf zählen, dass jedes Fahrzeug vor einem Zebrastreifen anhält. Hinwegsehen muss man bisweilen über junge Testosteron-Driver, die ihren grotesk gepimpten Vehikeln (Motorräder, Autos) kurz mal die Sporen geben müssen und für drei Sekunden einen samstagabendlichen Boulevard in Taubheit versetzen. Die Nummer eins in dieser Art von Rowdytum akustischer Natur scheint im Baltikum die litauische Hafenstadt Klaipeda zu verkörpern, gefolgt von Narva und Daugavpils (eine anekdotische Auswahl). Ergo: Augen und Ohren auf bei der Quartierwahl – zugunsten des Nachtschlafs!

Liepaja ist eine Hafenstadt an der Ostsee (hier allerdings IMMER Baltische See genannt) UND eine Lagunenstadt an einem grünschillernden Binnensee - und es ist eine Stadt des wahrlich gechillten Tourismus im Sommer. Wie alle am Baltischen Meere gelegenen Gebiete ist auch Liepaja den Stimmungsschwankungen der hiesigen Wetterküche unterworfenen. Tage ohne Wolken sind selten, Temperaturen über 20 Grad auch im Hochsommer ein Geschenk, das mit angemessener Demut zu empfangen ist. Eine Reise hierher ist immer ein 50:50 Joker. Wäre ich etwa heuer im Juli zugegen gewesen, so würde ich wahrscheinlich immer noch an den Folgen eines Spätherbstes mitten im Sommer leiden: 10 bis 15 Grad, wochenlang und täglich Regen, peitschende Winde und wütend dahinrasende Wolken. Verwaiste Strände, Notbetrieb oder wegweisende Schilder (Wegen … geschlossen) in den Strandbars, halb erstarrte Gastronomen dortselbst.

Gottlob habe ich mich für den August entschieden. Heute hat es unglaubliche 26 Grad, ausnahmslos blauer Himmel, nicht das kleinste Wölkchen am Himmel. Ein Lüftchen aus WNW, das die Strandfähnchen kaum zu bewegen vermag …

Balten? Mag man eben.

Uschhorod revisited

Johnny Winter war schon weg (1 von 3)

Reklametafel in Uschhorod (2003)

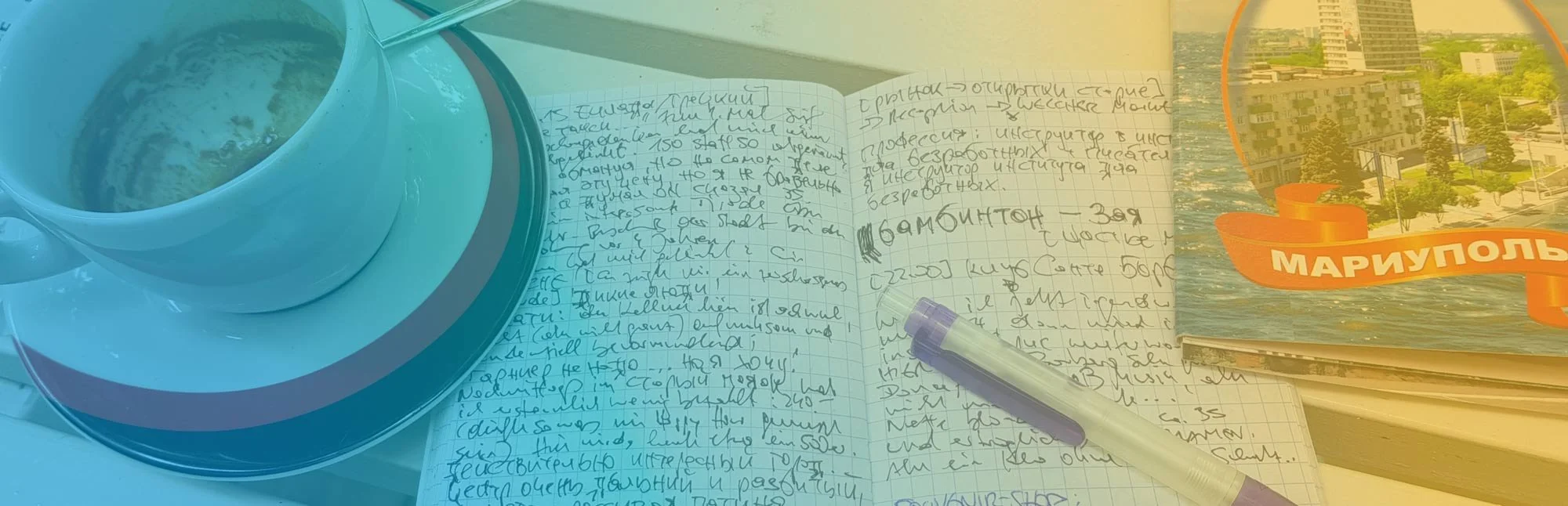

Anno 2003 war eine ganz bestimmte Stadt im nicht ganz so nahen Osten die totale Peripherie. Die Asche der verblichenen SU glühte nicht mehr so richtig, ganz erkaltet war sie aber auch nicht. Das erkannte man an Fahrzeugen, dem Asphalt und dem kalten Wind der Servicewüste, der einem in Restaurants, Läden, Hotels oft entgegenwehte, bisweilen einem gar den Atem nahm, als hätte man die falsche Tür am Hofe erwischt: nämlich die in den Stall. Dennoch gestaltete sich die neugierige Trüffelsuche mehr als erbaulich.

Ich hatte mich in den Jahren davor via CZ, SK und PL zu jener imaginären Lizenz hochgepimpt, mit der man den Sprung über die noch gar nicht errichtete EU-Außengrenze nach drüben wagen kann. Diese Lizenz existiert nicht physisch als Papier, sondern metaphysisch in einem selbst – und jeder Ostgrenzer erkannte damals, 2003, sofort, ob der nach Einreise heischende Mensch würdig ist oder ob er eben nicht über jene Lizenz verfügt und folglich wieder umkehren darf: eine rote Karte noch vor dem Anpfiff des Matches sozusagen. Aber das passierte nicht. Ich durfte, weil ich wollte und konnte.

Ja, es war umwerfend, im Jahre 2003 (SK, CZ, PL, HU u.a. traten 2004 der EU bei). Als stellte man sein Gastro-Verhalten ruckartig von weißem Radler auf Osterbock um.

Kurz: ich kehrte schwer von jener Reise zurück – schwer beeindruckt ob der retrospektiven Exotik, der noch etwas low-fi-mässigen blau-gelben Vibes, den umwerfend schönen kyrillischen Aufschriften überall – sowie schwer beladen mit Musik-CDs, Landkarten und den verrücktesten Devotionalien. Meine erste, allererste Berührung mit blau-gelber Musik vor Ort? Ein telefonzellenkleiner Kiosk, vollgeräumt mit Tonträgern nationaler Produktion, voll bis unters Dach. Der Inhaber dieser Liliput-Audio-Kultstätte, Hrihorij, war alt, weißhaarig, freundlich, ließ sich gern verblüffen durch den fanatisch neugierigen Ausländer. Und er konnte es nicht fassen, nachdem man sich gemeinsam - und unter Verscheuchung anderer potenzieller Kunden – eine Stunde Land durch Folk, Punk und Ska gehört hatte.

Als ich Vopli Vidopliassova (VV) in voller Unschuld und zum ersten Mal hörte, konnte ich ein begeistertes Wiehern nicht unterdrücken. Hrihorij staunte über meine kindlich spontanen Reaktionen, ließ Kaffee bringen und grübelte nach weiteren Ködern für den unerwarteten Besucher von fern. Als es schließlich ans Zahlen ging, sahen wir uns ungläubig an: Hrihorij war enthusiasmiert ob der erfreulich unterhaltsamen Begegnung – und wahrscheinlich genauso darüber, dass er soeben einen Wochenumsatz innert einer einzigen Stunde, mit einem einzigen Kunden erwirtschaftet hatte. Und ich war von den Socken, weil ich mich plötzlich wie ein kultisch Eingeweihter fühlte.

Einer, der im Schnellsiedeverfahren die freshe ukrainische Musikszene kennengelernt hatte: VV, Okean Elsy, Iriyna Bilyk, Verka Serdjutschka und viele andere. Das war das erste, aber nicht das letzte Mal, dass ich aus Blau-Gelb-istan mit mächtigem Übergepäck heimkehrte, getreu dem verqueren Geiste eines alten Exerzierliedes: „Schwer mit den Schäähääätzäään des Orients belaahaaaden …“

Und Johnny Winter? Den kannten sie damals dort nicht. Mit seinem Namen assoziierten die Einheimischen in dieser Stadt keinen Bluesgitarristen, sondern eher einen irischen Pub-Besitzer mit Guinness-Wampe …

Mehr über Uschhorod? Lesen Sie im zweiten Teil des Reports „Uschhorod revisited – Johnny Winter, der Trucker“.

Uschhorod revisited

Johnny, der Trucker (2 von 3)

Busbahnhof in Uschhorod

Afficionados der osteuropäischen Luftfahrt werden bereits im ersten Teil dieses Reports die Message erkannt haben: UDJ ist der internationale 3-Letter-IATA-Code für den Airport Uschhorod. Pingelige Korinthenverdauer der Fachzunft würden ergänzen, dass UKLU der ICAO-Code ist, die Länge der Piste 10/28 ganze 2026 Meter beträgt und exakt 90 Meter vor der slowakischen Grenze endet …

November 2025, 22 Jahre nach der Erstbesteigung (und fast 4 Jahre nach seiner letzten Ukraine-Reise) wagt sich der Scout wieder nach Uschhorod, der Kapitale Transkarpatiens, der multikulturellen Sprungschanze ins so nahe Ungarn, in die Slowakei, nach Rumänien. Das interne transkarpatische Sprachenbabylon dreht sich außer den Zungen der bereits genannten Nachbarn um Ukrainisch, Russisch, Huzulisch. Lemkisch, Bojkisch und diverse Nischendialekte, die von Tal zu Tal anders klingen. Hinzuzufügen ist, dass Russisch aktuell weniger wohl gelitten ist im aktiven Gebrauch, natürlich aber nach wie vor verstanden und meist (bisweilen hörbar zähneknirschend) akzeptiert wird. Einerseits waren und sind die Einheimischen hier stolz auf ihre Diversität und ihre Weltoffenheit, andererseits haben seit 2014 (und noch mehr seit 2022) viele Menschen schwere persönliche Tragödien durch den Moskauer Aggressionskrieg erleben müssen – und daher verständlicherweise keine Lust mehr, Russisch zu sprechen.

Neuerdings kann man Uschhorod von Wien aus in 11 Stunden per Bahn erreichen, ohne umzusteigen – und ohne nerviges, nächtliches Umspurmanöver in Chop wie bisher. Schnell ist das noch immer nicht (EU-Außengrenze, da leuchten die Slowaken dem Reisenden in jede Hautfalte …). Aber eine Spur komfortabler, wenn man seine Koffer, Trolleys, Tornister und Ranzen in Wien in den Waggon Nr.391 wuchtet, dann 11 Stunden darauf vergisst und erst in Ushhorod all dieses Zeug wieder aus dem Zug wuchtet. Genug der Logistik.

Blaugelbe Schleifen, Gedichte von Kindern, Versprechen von Kameraden, alles wird aufgeboten, um den Toten zu ehren, um ihm zu danken dafür, dass er alles getan hat, um das Land vor der orkischen Raserei zu verteidigen, letztlich sein Leben gegeben hat, damit seine (und unsere!) Kinder nicht in Sklaverei leben müssen (wie in den besetzten Gebieten in Luhansk, Donezk, Krim, Teile von Saporischja, Cherson …). Zuerst war ich überwältigt von Trauer, dann von Ehrerbietung, Respekt, Dankbarkeit. Ja, es ist es wert, sich das ganz bewusst angesehen zu haben.

Abseits dieser extrem ernsten Umstände bietet die 2025er-Ausgabe von Uschhorod (die Stadt am Fluss Usch) die Vibes eines lieblichen Kurorts. Zumindest in der labyrinthisch verwinkelten Altstadt. Am ersten Tage wehte mich eine Erinnerung an den slowakischen Kurort Piešťany nad Vahom an. Eine Schwingung, die man deuten könnte als: wir sind mit uns im Reinen, wir sind aktiv. Engagiert und wach, aber nicht hektisch. Nun, in Wirklichkeit ist Uschhorod natürlich kein Kurort, ist sieben Mal so groß wie Piešťany und überhaupt ist die Ukraine nicht die Slowakei. Wie auch immer: die anheimelnde Altstadt mit ihrer ungarisch, KuK österreichisch, tschecho-slowakisch überprägten Patina gibt dem ambitionierten Schnüffler reichlich Gelegenheiten zu forschen, zu staunen, anzudocken, nachzufragen, die eine oder andere Hand zu schütteln: jene des low budget Alleinunterhalters Nikolaj auf der Fußgängerbrücke vor dem pittoresken Theaterplatz, jene des stoppelbärtigen Taxisten Mychailo (mit dem man wunderbar über die geopolitischen Psychopathen unserer Zeit spotten kann) oder jener von Vira, die ein Fachgeschäft für Camping und Wojentorg-Bedarf betreibt, sie spricht hervorragendes Englisch mit Ostküsten-Akzent.

Die hiesige Gastroszene in allen Facetten hübsch entwickelt, Design und Dekor mit viel Gespür für Farben und Formen, kreative Küche, Kaffee fast wie in Italien und oft ein wahrlich bezauberndes Service.

Natürlich musste ich auch Nachschau halten, ob das Namensmonument von 2003 noch existiert am südlichen Stadtrande: nach laaanger Taxifahrt (mit Kyrillo, dem wortkargen „Tilki Ukrainsky“ Glatzkopf) konstatiere ich: da steht es, in alter Pracht, die kyrillischen (Kyrillo und Kyrillica, wie passend!) Riesenlettern aus Beton, die das Wort U-S-C-H-H-O-R-O-D unübersehbar in die Landschaft stellen. 2003 noch rot-blau lackiert, ist es jetzt natürlich gelb-blau.

Uschhorod

Der Bahnhof, ein Palast außen, ein KuK 3.0 im Inneren, eine Kathedrale des Bahnfahrens! Spätabends ist man froh, einen gut gelaunten Taxisten zu finden, der einen trockenen und müden Fußes ins Quartier auf dem nördlichen Stadthügel mit Panorama, Ruhe und lind duftendem Bette bringt.

Die nächtlichen Träume bewegen sich zwischen Gefühlwelten wie "endlich bin ich wieder da - in UA", "Uschhorod hat noch keinen einzigen Angriff der Orks erlebt - möge das so bleiben" und "99% sind keine 100%" ...

Bei Tageslicht erweist sich, dass meine Pension direkt neben dem Friedhof liegt, was mir normalerweise keine Bemerkung wert wäre, hier und jetzt aber bedeutet, dass man durch ein blau-gelbes plus schwarz-rotes Fahnenmeer, hunderte Kerzen, Bouquets, Trizubs wandert und nicht weiß, wie einem geschieht. Denn plötzlich ist der Krieg da. Direkt vor mir eine Grabreihe nach der anderen, Andriy, 1990-2023, Maksim, 1984-2024, Ihor, 1970-2025, gefallen in Bahmut, Avdiivka, Selidove. Ja, es erwischt mich kalt, ich hatte irgendwie nicht damit gerechnet, dass es so viele sind. Bevor mir jetzt alle (wieder) in einen schockiert-ängstlichen Defätismus verfallen inklusive des sofortigen Zuklappens von Augen und Ohren: ja, der Anblick ist schlimm, wie überhaupt die Gründe dafür, dass es so weit kommen musste, sehr schlimm sind. Von den direkt Betroffenen gar nicht zu reden.

Alles wegen eines kollektiven imperialen Wahnsinns, dem die Moskowiter (nicht erst 2022 oder 2014) anheimgefallen sind! Ich weiß, ich weiß. Aber ich füge hinzu: jeden Tag mindestens zwei Mal und das eine Woche lang schritt ich zwischen den Gräbern hindurch. Und mit jedem Tag mehr fiel mir auf, mit welcher unendlichen Liebe und Würde diese Gräber gestaltet wurden. Jeden Tag versuchte ich, einen der Gefallenen ein bisschen kennenzulernen: ich verharrte vor seinem Grab, betrachtete jede einzelne Blume, die großen und kleinen Kerzen, die Inschrift unter seinem Bild – jeder war bildlich dargestellt, zwischen Foto und Aquarell angesiedelt, keiner anonym.

Blaugelbe Schleifen, Gedichte von Kindern, Versprechen von Kameraden, alles wird aufgeboten, um den Toten zu ehren, um ihm zu danken dafür, dass er alles getan hat, um das Land vor der orkischen Raserei zu verteidigen, letztlich sein Leben gegeben hat, damit seine (und unsere!) Kinder nicht in Sklaverei leben müssen (wie in den besetzten Gebieten in Luhansk, Donezk, Krim, Teile von Saporischja, Cherson …). Zuerst war ich überwältigt von Trauer, dann von Ehrerbietung, Respekt, Dankbarkeit. Ja, es ist es wert, sich das ganz bewusst angesehen zu haben.

Abseits dieser extrem ernsten Umstände bietet die 2025er-Ausgabe von Uschhorod (die Stadt am Fluss Usch) die Vibes eines lieblichen Kurorts. Zumindest in der labyrinthisch verwinkelten Altstadt. Am ersten Tage wehte mich eine Erinnerung an den slowakischen Kurort Piešťany nad Vahom an. Eine Schwingung, die man deuten könnte als: wir sind mit uns im Reinen, wir sind aktiv. Engagiert und wach, aber nicht hektisch. Nun, in Wirklichkeit ist Uschhorod natürlich kein Kurort, ist sieben Mal so groß wie Piešťany und überhaupt ist die Ukraine nicht die Slowakei. Wie auch immer: die anheimelnde Altstadt mit ihrer ungarisch, KuK österreichisch, tschecho-slowakisch überprägten Patina gibt dem ambitionierten Schnüffler reichlich Gelegenheiten zu forschen, zu staunen, anzudocken, nachzufragen, die eine oder andere Hand zu schütteln: jene des low budget Alleinunterhalters Nikolaj auf der Fußgängerbrücke vor dem pittoresken Theaterplatz, jene des stoppelbärtigen Taxisten Mychailo (mit dem man wunderbar über die geopolitischen Psychopathen unserer Zeit spotten kann) oder jener von Vira, die ein Fachgeschäft für Camping und Wojentorg-Bedarf betreibt, sie spricht hervorragendes Englisch mit Ostküsten-Akzent.

Die hiesige Gastroszene in allen Facetten hübsch entwickelt, Design und Dekor mit viel Gespür für Farben und Formen, kreative Küche, Kaffee fast wie in Italien und oft ein wahrlich bezauberndes Service.

Natürlich musste ich auch Nachschau halten, ob das Namensmonument von 2003 noch existiert am südlichen Stadtrande: nach laaanger Taxifahrt (mit Kyrillo, dem wortkargen „Tilki Ukrainsky“ Glatzkopf) konstatiere ich: da steht es, in alter Pracht, die kyrillischen (Kyrillo und Kyrillica, wie passend!) Riesenlettern aus Beton, die das Wort U-S-C-H-H-O-R-O-D unübersehbar in die Landschaft stellen. 2003 noch rot-blau lackiert, ist es jetzt natürlich gelb-blau.

Als ich vor dem Monument stehe und fotografiere, während Kyrillo eine raucht - da fährt ein weißer Sattelschlepper langsam an uns vorbei, aus dem offenen Seitenfenster dröhnt: „Highway 61 revisited“ von Johnny Winter.

Mehr dazu im dritten Teil dieser Uschhorod-Trilogie.

Uschhorod revisited

Johnny, der Volunteer (3 von 3) - Ein semifiktionales Gleichnis.

Du! - Hast du unsere Souvenirs gekauft?

Ich erlaube mir ein Gedankenspiel. Lebte Johnny Winter (1944-2014), der texanische Bluesgitarrist noch, wie wäre er zum Thema Ukraine-Moscovia gepolt? Ich behaupte: er wäre auf Seiten der Blau-Gelben, er würde mächtig viele Donations geben, würde Leute wie Jake Broe, Jason J. Smart und Chuck Pfarrer unterstützen. Schließlich, sagen wir 2024, hätte es ihm gereicht …

Als er in einem Youtube-Beitrag von Jake Broe Gräueltaten von der ganz und gar unerträglichen Sorte sah (Kategorie: moskowitischer Raketenangriff auf ukrainischen Kindergarten), da schmiss er seine Gitarre und sein stets silbern blinkendes Slide-Röhrchen auf den Müll, buchte einen Flug Austin – Warschau plus eine Bahnkarte nach Przemysl und weiter nach Lviv (Lemberg).

In einem lokalen WOENTORG-Laden (Militäraccessoires) in Lviv deckte er sich mit Equipment fürs Grobe ein (=Camping++) und hatte allen Ernstes vor, im Donbass zu einem der Azov-Regimenter zu stoßen, um dann den moskowitischen Kindergarten-Bombardierern ordentlich einzuheizen, durchaus unter Verwendung seines auf unerfindliche Weise durch den Zoll gebrachten M-16 Stumgewehrs samt ausreichend Munition. Soweit seine gut gemeinte, aber doch etwas ungeerdete Phantasie. Die Realität holte ihn rasch ein.

Als er in Lviv in den (falschen, weil nach Westen fahrenden) Zug stieg, die in-ear-Hörer wie immer in voller Lautstärke, da zerbröselte sein Plan wie ein alter, vertrockneter galizischer Osterkuchen. Da er die kyrillischen Namen der einzelnen Stationen nicht lesen konnte, erkannte er seinen 180-Grad-mishap erst, als er in Uschhorod aus dem Express Saporischja-Uschhorod taumelte.

Dort brauchte er dann einige Zeit, um mitzubekommen, dass die Front mehr als 800 Kilometer von Uschhorod entfernt ist. Er wunderte sich, bestellte sich einen dritten transkarpatischen Cognac und änderte seine Pläne. Seine M-16 schenkte er einem sympathischen Zeitgenossen, der kurioserweise ein Psychiater der lokalen Caritas-Außenstelle war, nennen wir ihn Taras.

Johnny fand Gefallen am chilligen Lebensgefühl in Uschhorod, mietete sich in einem Hostel ein und kostete von allen lokalen Spezialitäten, ob fest oder flüssig. Dann, nach drei Wochen, begann die Sinnfrage bei ihm anzuklopfen. Genau an so einem Grübeltage lief ihm Taras wieder über den Weg. Dem klagte Johnny seine Orientierungslosigkeit. Taras hörte genau zu, tat einen kräftigen Schluck vom Kwas, Johnny vom Cognac.

Dann sprach Taras: „Kannst du Auto fahren?“ Johnny nickte verblüfft – „Jeder Texaner kann Auto fahren“. Und Taras: „Wir brauchen einen Fahrer, einen, der Botenfahrten, Kleintransporte und akute Einsätze für psychiatrische Notfälle macht“. Johnny hob eine Braue, die linke, noch nicht ganz im Bilde über Taras Jobangebot. So meinte Taras also noch: „Du wolltest doch an die Front, Johnny. Hier bei uns in Transkarpatien ist es zwar ruhig, keine Kämpfe, keine Raketen. Aber auf andere Art ist hier doch so etwas wie eine Front. Es sind die Vertriebenen aus dem Donbass, traumatisierte Frauen, Kinder und eine Handvoll alter Männer. Alle brauchen sie dringend Hilfe von uns. Um ein Dach über dem Kopf zu haben, oder einfach um nicht endgültig durchzudrehen wegen der schlimmen Filme im Kopf“.

Ein Monat später: Johnny fährt Ladung aller Art für Taras, Rollstühle, Krücken, Rollatoren, Einwegspritzen, Decubitus-Material, Lebensmittel, Post für Kirche und Caritas. Taras meinte jüngst zum Pfarrer: „Dieser verrückte Johnny fährt schon wie einer unserer Taxisten“. Und der Pfarrer, Vater Peter darauf: „ja, er ist ein Segen für uns alle“. Johnny blieb noch ein paar Monate, tat Sinnvolles für die Gemeinde, war zufrieden und grübelte nicht mehr. Den Cognac ließ er sein.

Im darauffolgenden Winter ereilte Johnny aber eine schwere Lungenentzündung. Nach mehreren elenden Tagen im Bette beschloss er, zu seinem Bruder (Arzt, nicht Musiker) in die Schweiz zu fahren, um sich behandeln zu lassen. Vater Peter und Taras hörten dann lange nichts von ihm. Als sie längst meinten, Johnny habe wohl endgültig auf sie vergessen, man schrieb den November 2025, da kam plötzlich ein Brief aus der Schweiz. Darin die traurige Nachricht, dass Johnny vor kurzem verstorben sei. Und die Mitteilung, dass er einen wesentlichen seines Nachlasses dem Psychologen-Team der Caritas Uschhorod vermache, immerhin einige tausend Dollar, in ukrainischen Hriwnja ein schwindelerregender Betrag.

Pfarrer Peter hatte gerade Taras den Brief vorgelesen. Da saßen sie nun beide, blickten schweigend aus dem Fenster und gedachten ihres ehemaligen Chauffeurs und nunmehrigen Wohltäters, von dem sie nie erfahren hatten, dass Johnny eben DER Johnny Winter, DER berühmte Musiker, einer der weltbesten Bluesgitarristen gewesen war.

Pfarrer Peter richtete seinen ernsten Blick auf Taras und sagte leise: „Ja, er war ein Verrückter. Ein Verrückter mit großem Herz. Er hat seinen Sinn gefunden.“

Und er reichte Taras eine Zündholzschachtel. Eine halbe Minute später stellte Taras eine brennende blaue Kerze ins Fenster.

Ende der USCHHOROD-Trilogie (3 von 3).

Slava Ukrainy!

SOUNDTRACK:

PVNCH "Зима" (=Winter)

https://www.youtube.com/watch?v=NDlRrs3crEQ